《井邑无衣冠——地方视野下的唐代精英与社会》读书会纪要 |

|

| 发布时间:2025-5-20 来源:admin 阅读次数:7951 | |

|

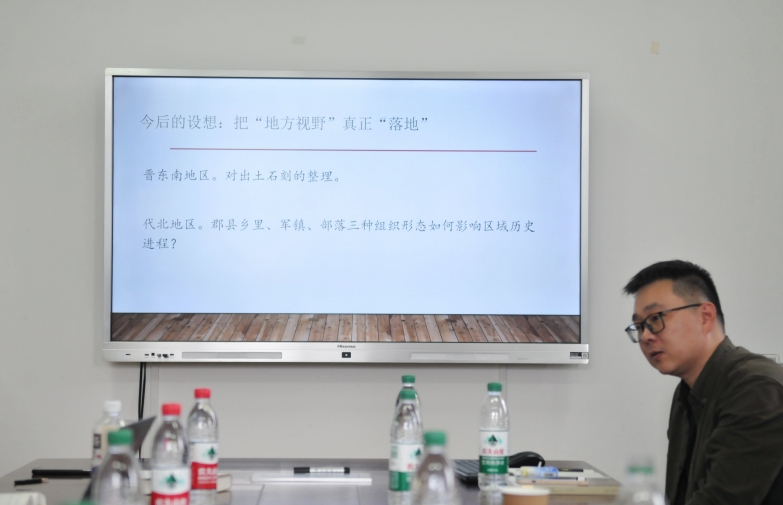

2025年5月10日下午,以“井邑无衣冠——地方视野下的唐代精英与社会”为主题的中国三至九世纪研究所读书会第5期活动,在武汉大学历史学院423会议室举行。会议由中国三至九世纪研究所吕博教授主持,作者、扬州大学周鼎副教授、厦门大学林昌丈副教授、华中师范大学古丽巍副教授、杨瑞老师、本所魏斌教授、黄楼副教授,及相关专业学生参与了本次活动。 引言人周鼎老师首先介绍了本书最初的设想。本书深受两方面学术传统的影响:一是华南学派的学术成果,二则是日本学界所建构的地域社会论研究范式。在选题时也希望尝试唐代社会的类似研究方向,例如城邑聚落的空间复原,居民结构,宗族形态,地方信仰等。 随后,结合阅读碑志、笔记小说、文集的体验,对于唐代地方社会的形态进行了梳理。周老师指出,唐初至天宝年间,唐代地方上并无显著的地方精英阶层,原本的地方大姓基本聚居两京周边。但到了中晚唐时期,这类人群的郡望、注籍地以及实际居住地逐渐产生分离,并形成了“邑客”这一特殊的地方精英群体。与此同时,在中晚唐地方社会的土壤中,也孕育了一批本土人士,例如藩镇的军人、依附于藩镇的胥吏及商人等“土豪”群体。他们于州县场域中共同存在,这种独特的人群结构对地方社会秩序的重塑产生了深远影响。 最后,周老师反思了本书的不足,并展望了未来的研究方向。本书将“地方”视为一个整体,然而实际取材大多源自江南地区,对北方的实际状况着墨甚少,微观研究也稍显不足,缺少精细的区域个案支撑。今后的设想是,如何让“地方视野”真正“落地”。 林昌丈老师指出,本书聚焦于地方社会中的关键群体,将其置于不同的社会秩序框架下进行考察,不仅与地方社会史的宏观学术脉络相契合,且通过社会流动的维度,为唐宋时期地方精英的结构性变革提供了新的阐释路径。古丽巍老师高度评价了研究中所展现出的宏大理论架构与卓越的学术驾驭能力,赞赏本书对于地方化进程中,藩镇体制关键作用的阐释,认为这一研究视角具有重要的学术创新价值。杨瑞老师认为本书阐释了安史之乱后,两京一带士人家族向地方州县进行迁徙的过程,在选题上展现出相当大的勇气。同时认为,本书有意规避社会学量化统计的方法,而是以一种更为合理的分析思路展开论证,这是相当难能可贵的。魏斌老师对研究中所展现出的强大文献驾驭能力印象深刻,认为其对特定时代有着通透的观察,体现了相当出色的理论视角与分析能力。黄楼老师建议周鼎老师日后可以将重心转移至西蜀和晋南这两个区域。 交流环节中,周老师一一解答了同学们提出的问题。最后,吕博老师作总结发言时指出,本书揭示了江南地方上所出现的新的变化,为理解中晚唐时代提供了新的视角。讲座在热烈的氛围中圆满结束。

|

|